Bogotá desde adentro

Voces del Centro Histórico:

relatos de vida, oficio y cuidado patrimonial

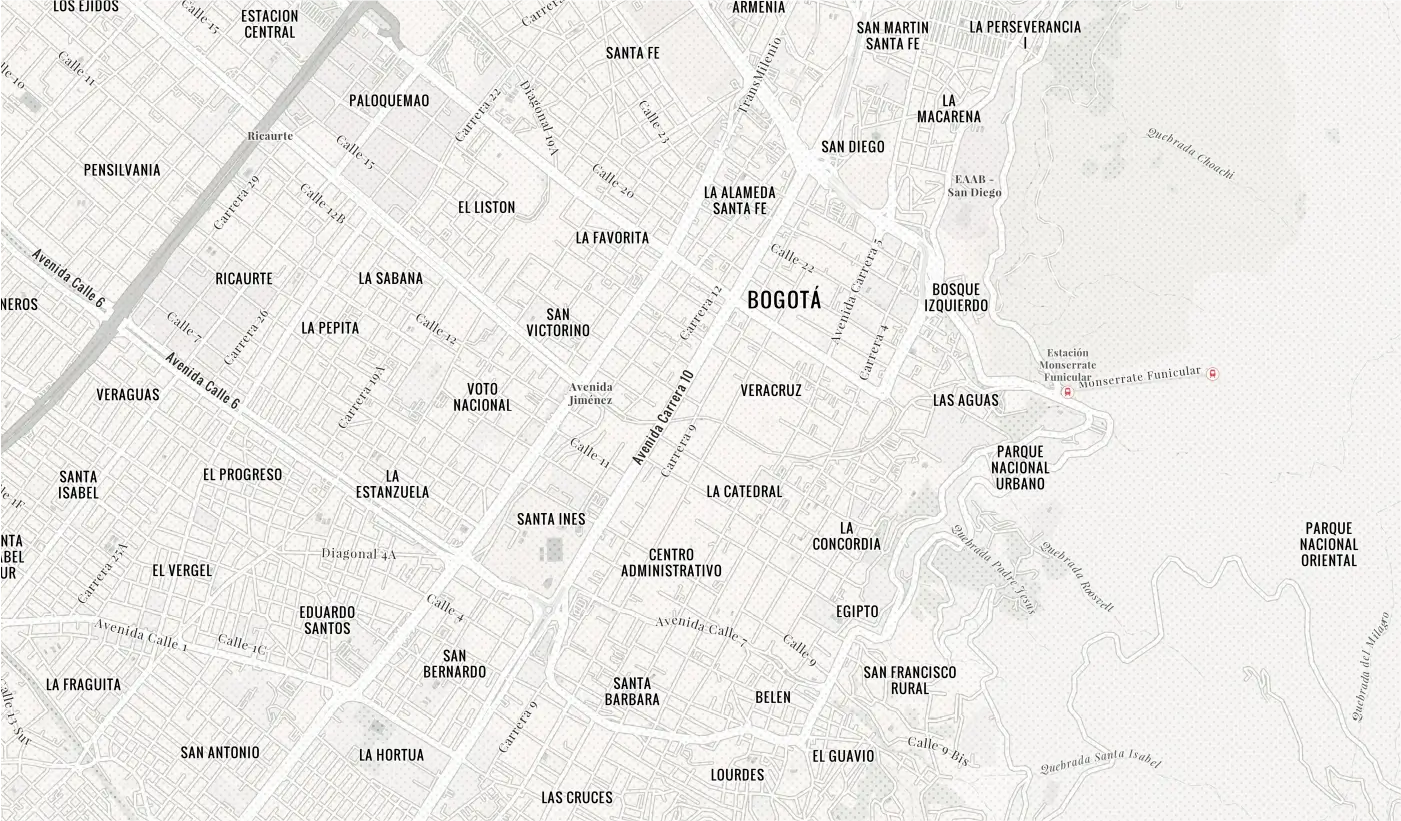

El centro de Bogotá no es solo un espacio urbano: es un territorio donde se cruzan memorias, usos y disputas. El Plan Especial de Manejo y Protección — PEMP es el instrumento que regula la conservación y la transformación del Centro Histórico: define cómo se intervienen las fachadas, cómo se gestiona el espacio público, qué usos son permitidos y qué estrategias se implementan para mantener la vida en estos barrios.

Este proyecto se aproxima a esa dimensión social del PEMP a partir de cuatro experiencias situadas en La Candelaria, Belén, La Concordia y la franja de la carrera Séptima entre calles 22 y 23. Son historias que no explican todo el plan —porque es amplio y complejo—, pero abren preguntas sobre sus límites y posibilidades: ¿cómo dialogan las normas con la vida diaria?, ¿qué pasa cuando la planeación desconoce procesos que ya existen?, ¿qué se pierde y qué se gana con cada intervención?

El PEMP no es un documento normativo para expertos: es un plan de ciudad que nos involucra a todas y todos. Decide sobre el patrimonio, el espacio público, la movilidad y la manera en que podemos habitar el centro. Conocerlo es entender cómo se toman esas decisiones y qué papel podemos jugar para que no se queden en el documento. Este relato no sustituye el plan, lo interroga: explora, desde historias concretas, cómo podemos acercar la norma a la realidad, cómo conservar sin negarse a las transformaciones de la ciudad, y cómo planear sin desplazar ni borrar lo que nos hace ciudad.

¿Qué es el PEMP?

Es un Plan Especial de Manejo y Protección, una herramienta de ordenamiento que orienta la conservación y el uso de Bienes de Interés Cultural (BIC) y sus áreas de influencia. No existe un único PEMP: hay varios, según el bien o conjunto que se busca proteger. En Bogotá hay PEMP para el Centro Histórico, Teusaquillo, el Cementerio Central, la Plaza de Toros y el San Juan de Dios, entre otros.

Área occidental del Centro Histórico, con valor funerario y cívico. Alberga el Cementerio Central y edificios republicanos. Hoy enfrenta deterioro y alta presión de comercio informal.

Casa Sámano - Inmueble colonial de alto valor histórico y arquitectónico, ubicado en La Candelaria. Bien de Interés Cultural, sede de exposiciones sobre historia y transformaciones urbanas de Bogotá.

Siete Balcones - Casa colonial en el corazón de La Candelaria, identificada por su balcón corrido. El PEMP la clasifica como BIC y la reconoce como espacio clave para la divulgación patrimonial.

Barrio histórico del borde sur del Centro Histórico. El PEMP lo incluye por su tejido tradicional y memoria social, en riesgo por proyectos de renovación y pérdida de oficios.

Conjunto hospitalario fundado en el siglo XVI, referente de salud y patrimonio urbano. El PEMP lo señala como pieza clave de memoria y planeación, hoy en proceso de recuperación.

Haz clic para

navegar el mapa

perfil

Jairo Chaparro

Jairo Chaparro vive en la carrera Séptima por elección. Se mudó con su esposa al centro de Bogotá por lo que este lugar representa: la cercanía a los cerros, a los museos, a los teatros, a la historia urbana y a una vida cultural que no se encuentra en otros puntos de la ciudad. Pero también por convicción. Lleva años trabajando en procesos de ordenamiento territorial, patrimonio y gestión comunitaria, y el centro ha sido uno de sus principales campos de acción.

Ha participado en la formulación de varios Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP): el del Cementerio Central, el de la Plaza de Toros de Bogotá (hoy Plaza Cultural La Santamaría) y del sector de La Candelaria. En todos esos procesos ha cumplido un rol de enlace entre lo técnico y lo social, aportando desde la caracterización de actores, la apropiación colectiva del patrimonio y la pedagogía territorial. Conoce bien los límites de estos instrumentos. Dice que muchos planes se formulan pero no operan, porque se expiden sin dotarlos de estrategias reales de gestión ni involucrar a quienes viven o cuidan esos lugares en las instancias de gestión de los planes y sin acompañamiento institucional para su materialización. “Las herramientas de gestión no son las adecuadas”, afirma.

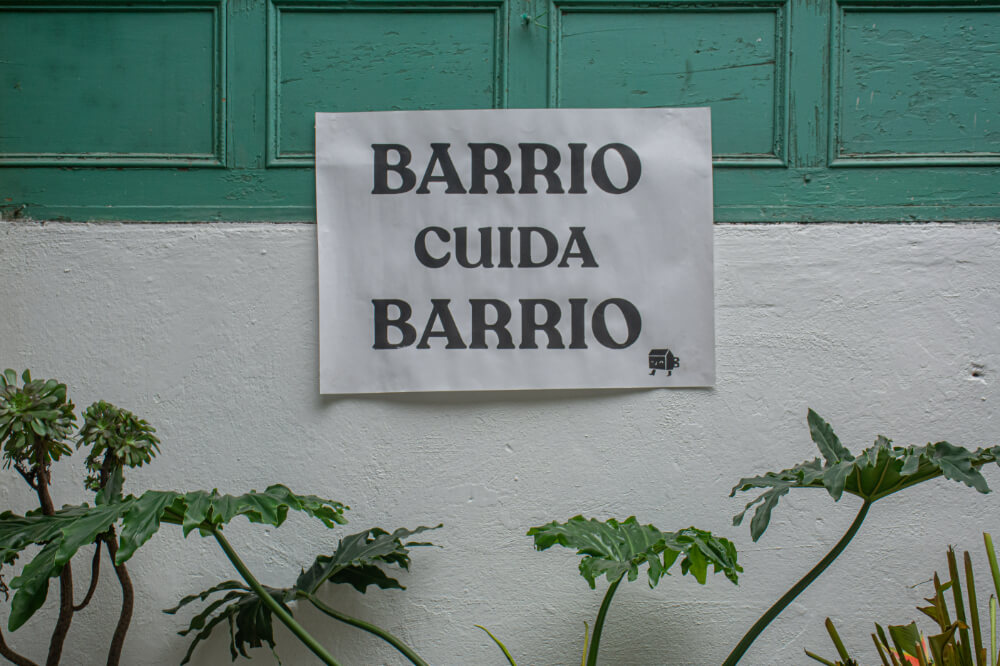

Además de su trabajo como consultor y facilitador, es profesor universitario. Y es también vecino. En la Séptima, junto con otros residentes y trabajadores del sector, hace parte del colectivo La Séptima Peatonal. Desde allí proponen lo que él llama “hechos de orden”: acuerdos para reorganizar las ventas ambulantes, proteger las fachadas, regular el uso del espacio público y recuperar el sentido de la Séptima como corredor cultural. Nada de eso pasa solo por normas o decretos. Pasa por conversación, por acuerdos mínimos y por reglas claras que no se impongan desde afuera, sino que se construyan con quienes viven la calle todos los días.

barrio

Carrera Séptima entre calles 22 y 23

En esta franja urbana, que corresponde al límite noroccidental del área de aplicación del PEMP del Centro Histórico, se hacen visibles muchas de las tensiones del centro expandido: comercio informal, ruido ambiental, deterioro físico, pero también apropiación ciudadana, redes de cuidado y disputas por el espacio público. Aunque el Cementerio Central tiene su propio PEMP, esta zona adyacente comparte problemas estructurales: ausencia de regulación efectiva, desarticulación institucional, y uso intensivo del espacio sin reglas claras. El PEMP-CHB propone aquí una estrategia de intervención integral con participación de residentes, comerciantes y actores culturales. No es un borde sin historia: es una zona estratégica donde se juega buena parte del futuro del centro.

perfil

Johana Páez Molano

Johana Páez ha vivido siempre en el centro de Bogotá. Lo dice sin vueltas: aquí crecieron su abuela, su madre, ella y ahora su hija. Cuatro generaciones habitando barrios que han cambiado de nombre, de cara y de ritmo, pero que no han dejado de ser su lugar: La Candelaria, Los Mártires y Santa Fe.

Johana es gestora cultural, abogada urbanista y especialista en planeación urbana y regional, y desde hace más de cinco años trabaja en temas de ordenamiento territorial y patrimonio, casi siempre desde una posición incómoda: la de quien acompaña procesos comunitarios frente a decisiones institucionales que parecen venir de afuera.

En 2021 se involucró en la construcción del inventario patrimonial del PEMP de Teusaquillo, luego guió metodológicamente el Inventario del barrio San Bernardo y sus inicios de resistencia ante la gentrificación. Con su madre, su hija y acompañada por la comunidad, documentó casas, oficios, recorridos y memorias que no aparecían en ninguna guía. A la par, enfrentaron con otros vecinos los efectos de un plan parcial que proponía renovar el sector con lógicas inmobiliarias agresivas. Ahí se apropió del PEMP del Centro Histórico y empezó a entender sus límites y posibilidades: un instrumento útil, sí, pero con desafíos a la hora de conectar con las realidades de quienes viven el territorio.

Desde entonces dirige ARDE BTA, organización de base comunitaria y familiar que creó con su madre Ruth y con su hija Juanita. En 2022 fueron beneficiarias de una beca de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte para hacer el inventario sobre las carreras 8.ª y 9.ª, propuesta que se diseñó a través de pasajes peatonales. A partir de este trabajo y sus hallazgos han conseguido visibilizar oficios y objetos en riesgo, una labor de arqueología urbana en la que se reconocen particularmente los buzones bancarios nocturnos y otros objetos desaparecidos. Su trabajo cruza la gestión cultural con el derecho, el turismo cultural y comunitario, una forma de hacerle contrapeso a los proyectos que como ella denuncia, “excluyen la historia viva del centro”.

localidad

Santa Fe

Ubicada en el corazón de la ciudad y articulada a la carrera Séptima, esta zona combina usos residenciales, comerciales e institucionales que le dan un carácter vibrante y diverso. El PEMP la reconoce por su papel activo en la vida urbana y por sus bienes arquitectónicos de interés cultural. Propone medidas de protección que buscan conservar su valor patrimonial sin perder de vista sus dinámicas cotidianas.

perfil

Luck Enrique Porto

Luck nació en Bogotá, pero durante muchos años vivió fuera del país. Cuando volvió, quiso regresar a su casa de infancia, en el barrio La Concordia. Volver fue un golpe: el barrio seguía ahí, pero todo había cambiado. Ya no era el mismo ritmo, ni la misma gente, ni el mismo trato entre vecinos. «Antes uno no necesitaba celular para saber cómo estaba el otro», dice.

Poco a poco, fue reconstruyendo sus vínculos. Volvió a recorrer las calles que conocía de memoria, volvió a hablar con los de siempre —los zapateros, los artesanos, los vecinos que aún quedaban— y se metió de lleno en las dinámicas del centro. En ese proceso, llegó a la Brigada de Intervención del Patrimonio del IDPC. Primero como curioso, luego como parte del equipo. Hoy lleva más de diez años ayudando a cuidar las fachadas del centro histórico.

Siendo restaurador, Luck ha aprendido a mirar distinto. Las casas dejaron de ser solo viejas: ahora ve su historia, los materiales originales, los detalles que sobreviven al descuido y al tiempo. Para él, intervenir una fachada no es “dejar bonito”, sino reconocer lo que fue, entender lo que hay y respetar lo que queda. Por eso insiste en que no se puede llegar a intervenir sin hablar primero con el vecino, sin saber qué historia hay detrás de ese muro.

Luck es artista, pero no presume de eso. Dice que el arte también está en saber escuchar, en reconocer los saberes que circulan en la calle. Tiene una mirada crítica sobre las transformaciones que ha vivido el barrio, pero no desde el reclamo fácil. Le duele cuando se hacen obras que no conversan con la gente, cuando las decisiones se toman por fuera del territorio. Y al mismo tiempo, celebra los procesos que le permiten a los vecinos volver a ver su barrio con otros ojos.

barrios

La candelaria

El barrio más nombrado de Bogotá no siempre es el más comprendido. El PEMP lo sitúa como centro fundacional, espacio de valor histórico excepcional, con una alta concentración de bienes patrimoniales que requieren conservación especializada. Pero más allá del trazo colonial, lo que define a La Candelaria es su condición de lugar habitado: por estudiantes, adultos mayores, trabajadores del sector cultural, comerciantes, familias, artistas. Esa diversidad, hoy tensionada por el turismo, el deterioro físico y la presión sobre la vivienda, plantea preguntas urgentes sobre el tipo de centro que se quiere proteger. El instrumento lo reconoce como zona de manejo prioritario y propone medidas de protección diferenciada según los usos, los inmuebles y las condiciones de cada cuadra.

La Concordia

Barrio de calles empinadas, esquinas irregulares y vistas que conectan cerros, plazas y ciudad. La Concordia se encuentra en el límite suroriental del Centro Histórico, y el PEMP la resalta como zona de interés paisajístico y cultural. Allí conviven viviendas tradicionales, talleres de oficio, residencias estudiantiles, espacios artísticos y una de las plazas de mercado más importantes de Bogotá. El instrumento propone su revitalización a través de intervenciones integrales, recuperación de espacio público y fortalecimiento de actividades económicas relacionadas con el patrimonio cultural. Pero el reto sigue siendo cómo garantizar que los procesos de renovación no desplacen a quienes han sostenido históricamente la vida del barrio.

Luck Enrique Porto es vecino del barrio, trabaja en la Brigada de Intervención del Patrimonio del IDPC y conoce a fondo sus dinámicas. Ha aprendido a mirar las fachadas con otros ojos, sin dejar de cuestionar las transformaciones que borran memorias y oficios. Pasó su infancia en La Concordia y sigue ligado a el barrio. Sus recuerdos sobre la vida cotidiana y los cambios en espacios como la plaza se cruzan con su experiencia actual cuidando fachadas y defendiendo la historia en lo material y lo vivido.

perfil

Cristina Silva

Cristina Silva llegó desde Medellín hace diez años y su trabajo siempre ha girado en torno a los libros, la memoria y el territorio. Es bibliotecóloga y coordina la Biblioteca Comunitaria en Casa B, ubicada en Belén. Para ella, que este espacio exista dentro de una casa patrimonial no es menor: es un logro colectivo, un lugar que presta libros, recibe a niñas y niños, y conecta el aprendizaje con la vida barrial.

Su experiencia incluye trabajo con BibloRed, proyecto en el cual coordinó la Biblioteca de La Peña y articuló servicios en la localidad de Santa Fe. Más tarde, desde el IDPC, lideró procesos en barrios como Las Cruces, vinculando colectivos artísticos en intervenciones de fachadas y laboratorios de memoria. “No fue un proyecto que terminó y ya —dice—. Seguí yendo, porque ese vínculo persiste”. Esa práctica define su manera de hacer: tender puentes entre lo comunitario y lo institucional, aprovechando cada espacio para que las iniciativas locales se fortalezcan.

Hoy, Casa B combina actividades diversas: la biblioteca, residencias artísticas, cine en la huerta, teatro para la infancia y un restaurante cooperativo que financia comidas solidarias para habitantes del barrio. También sostienen el Círculo de Mujeres Aisha, núcleo de un trabajo con enfoque de género que recorre todas las líneas del proyecto. Y aunque El Periférico —el periódico comunitario— no ha tenido publicaciones recientes, el equipo sigue activo organizando otras acciones culturales.

Cristina habla sin eufemismos sobre lo que pasa en el centro: gentrificación, pérdida de oficios, precariedad en la gestión cultural. Pero su respuesta no es la queja: es insistir desde lo que se puede sostener. Casa B es prueba de ello: una red tejida entre comunidad, universidades, artistas y, cuando es posible, instituciones públicas. No como un modelo, sino como una manera de resistir y crear ciudad.

barrio

belén

Situado en la parte alta de La Candelaria, Belén es un barrio fundacional, con fuerte componente residencial y gran valor ambiental y paisajístico. El PEMP lo incluye como área patrimonial sujeta a lineamientos específicos de conservación, pero también como territorio de borde, donde se entrecruzan dinámicas rurales, barriales y turísticas. Las casas suelen tener más de un siglo y muchas han sido transformadas por quienes las habitan o gestionan como espacios culturales. Belén pone en evidencia un problema estructural del patrimonio en Bogotá: las herramientas de protección técnica no siempre se traducen en condiciones sostenibles para la vida cotidiana. La conservación arquitectónica sin políticas de arraigo no garantiza ni permanencia ni sentido de lugar.

El centro histórico

El Centro Histórico no cabe en estas páginas. Lo que contamos son fragmentos: historias ancladas en La Candelaria, Belén, La Concordia y una esquina de la Séptima. Pero el PEMP va más allá. En su alcance, el plan piensa en cosas que aquí no aparecen porque no son parte de la experiencia de quienes entrevistamos: la movilidad y la carga vehicular que asfixia el centro, la presión del turismo sobre los usos del suelo, la seguridad en el espacio público, la gestión del riesgo, la protección del patrimonio arqueológico, la regulación de alturas y del comercio informal. También incluye lineamientos para la actividad económica, el arbolado urbano, la iluminación, los recorridos turísticos y los incentivos para la vivienda.

Son asuntos que atraviesan la vida cotidiana, aunque a veces se sientan lejanos a los relatos. Aquí optamos por otro ángulo: el de quienes sostienen bibliotecas, cuidan fachadas o intentan organizar una calle caótica. Historias mínimas que no explican el plan, pero ayudan a mirarlo desde otro ángulo, allí donde se juega su verdadera pertinencia.

Cierre

Este especial nació con una pregunta: ¿cómo dialoga el PEMP del Centro Histórico con la vida que lo habita? Las historias de Johana, Jairo, Luck y Cristina muestran que el patrimonio no se sostiene solo con normas, sino con apropiación: que la gente lo conozca, lo use y lo sienta como propio.

El PEMP no fue diseñado para imponer restricciones.

“No son limitantes, son oportunidades para dinamizar el patrimonio», recuerda Diego Parra, director del IDPC.

Significa habilitar proyectos, mejorar condiciones y garantizar que la conservación no expulse, sino incluya. Pero los relatos revelan que esa intención enfrenta obstáculos cuando los procesos comunitarios no encuentran cómo conectarse con el plan. Por eso Parra insiste:

“No es solo qué protegemos, sino para quién lo protegemos”.

Esa pregunta define el rumbo: las decisiones no pueden quedarse en círculos técnicos, tienen que abrirse a la ciudadanía común —la que vive el centro, no solo los expertos—, a los oficios, a los niños, a quienes imaginan el futuro. “El PEMP no es estático; debe adaptarse, corregirse, actualizarse”. Esa flexibilidad es la clave para que deje de verse como una norma distante y cumpla lo que promete: un instrumento para conservar, usar y disfrutar el patrimonio en una ciudad que cambia y se autoconstruye.

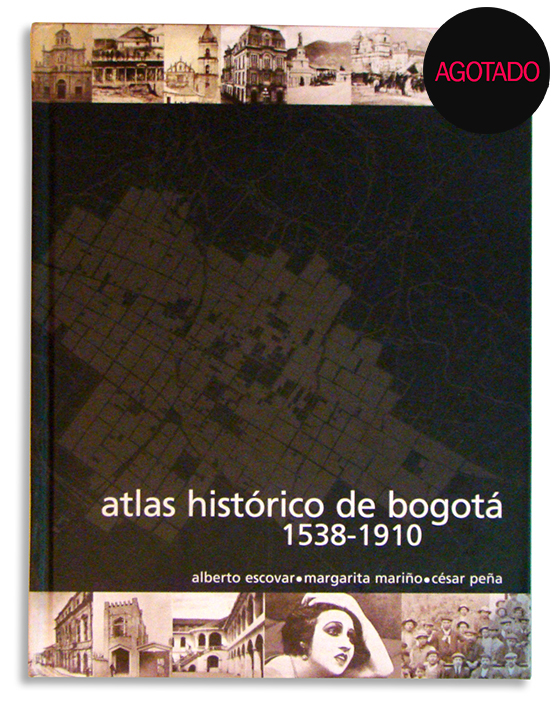

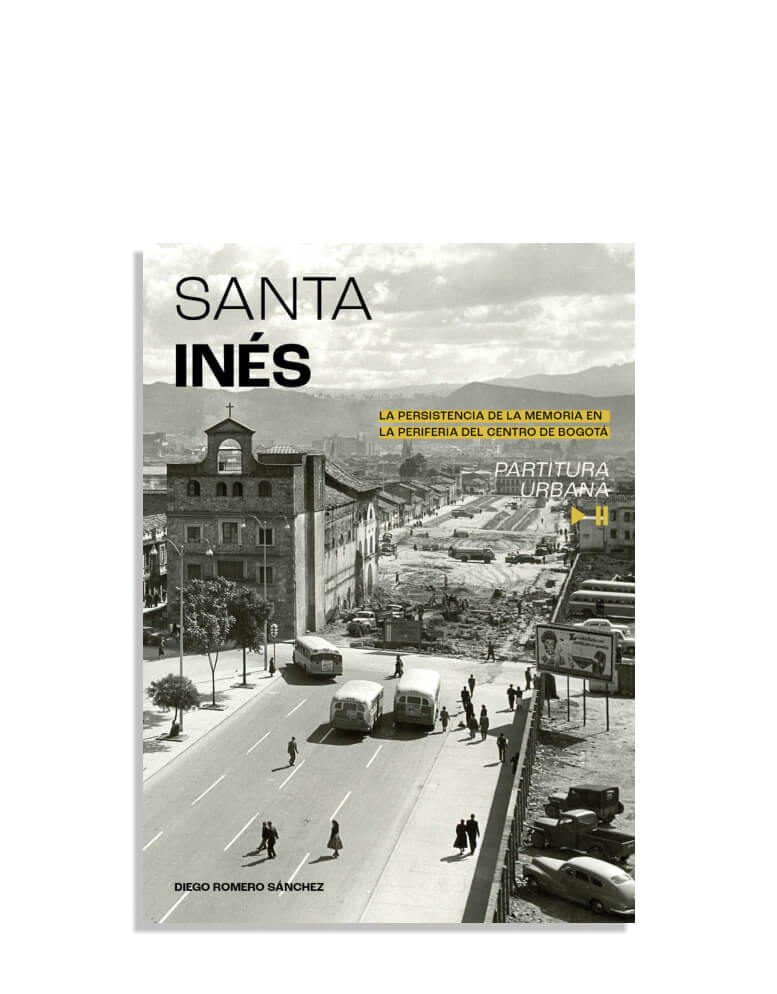

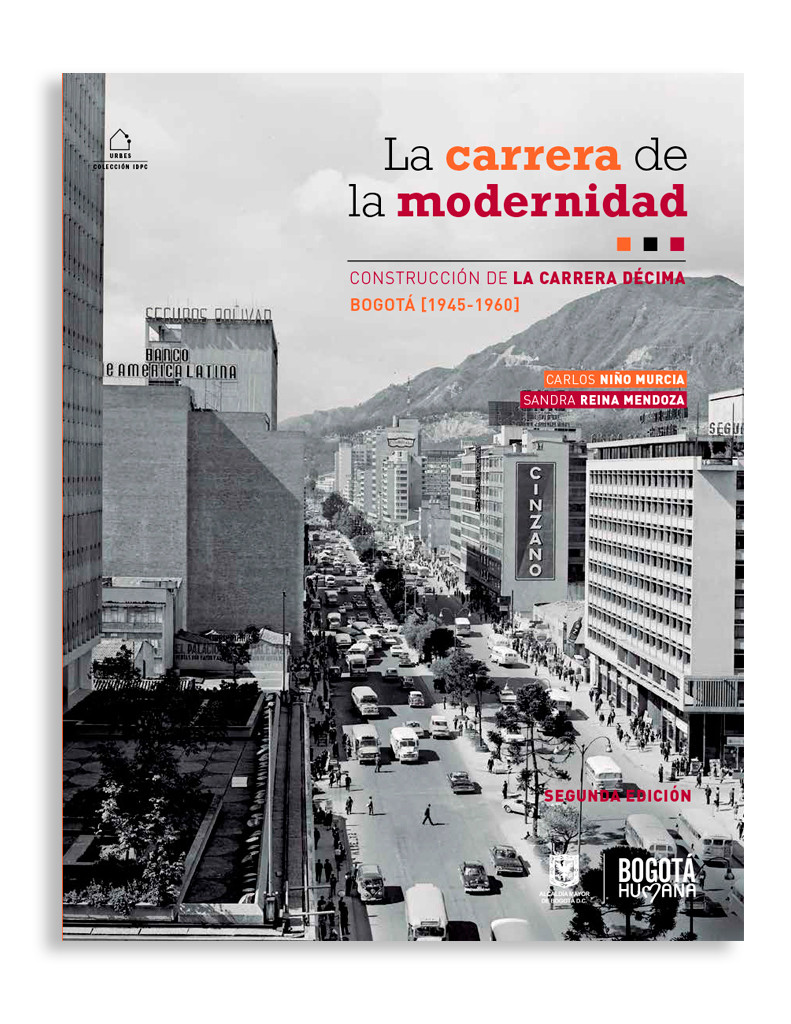

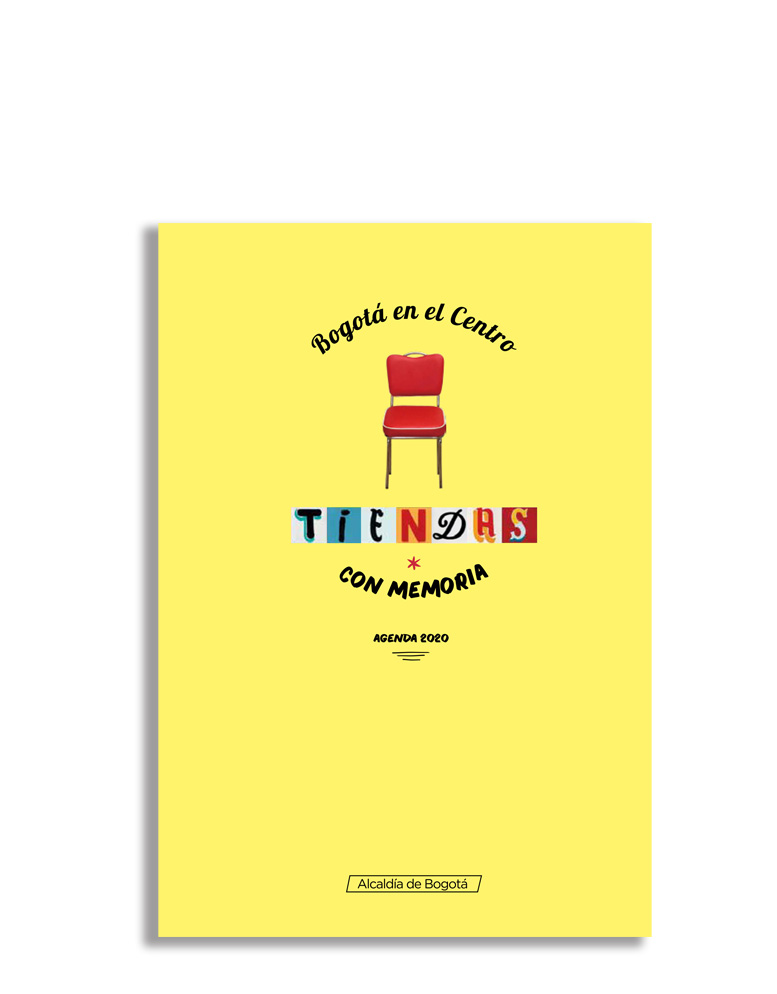

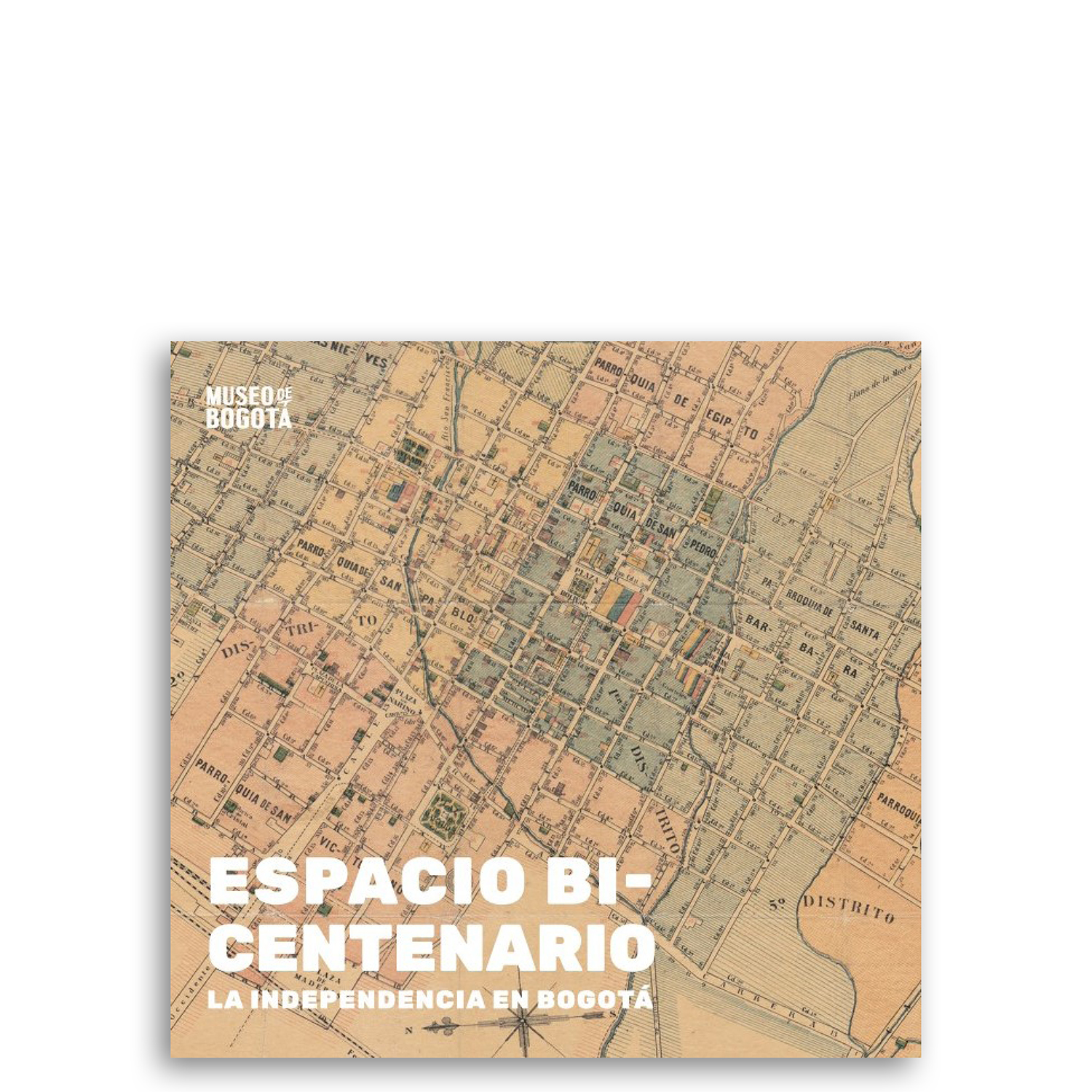

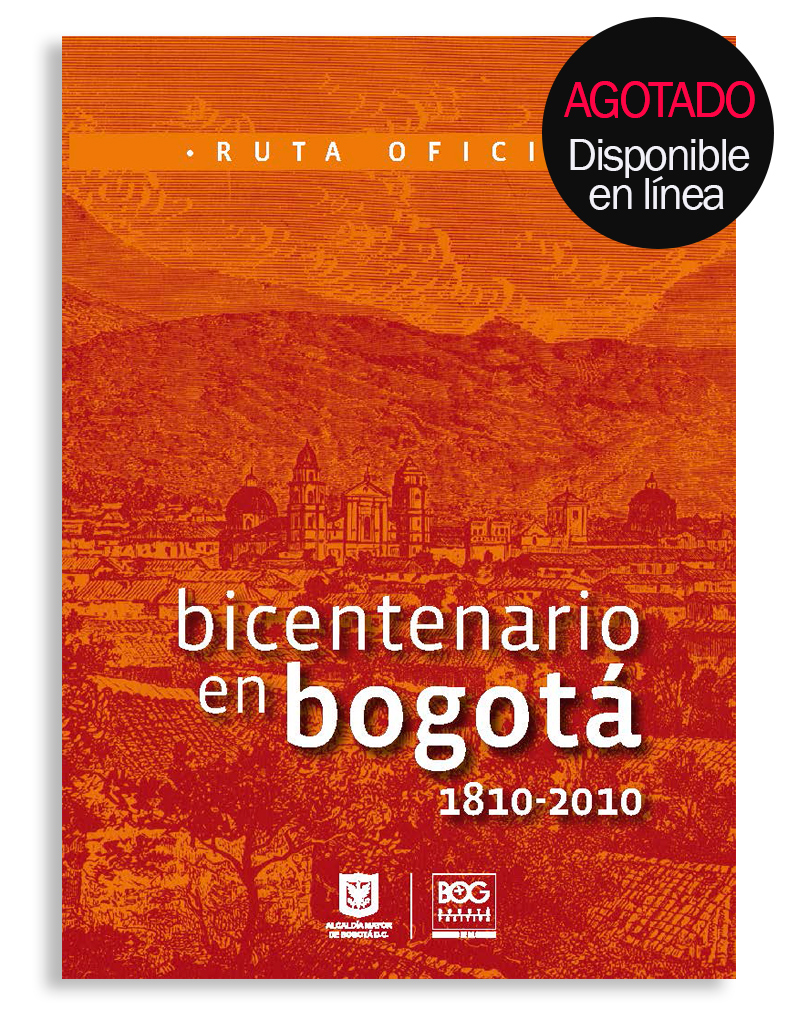

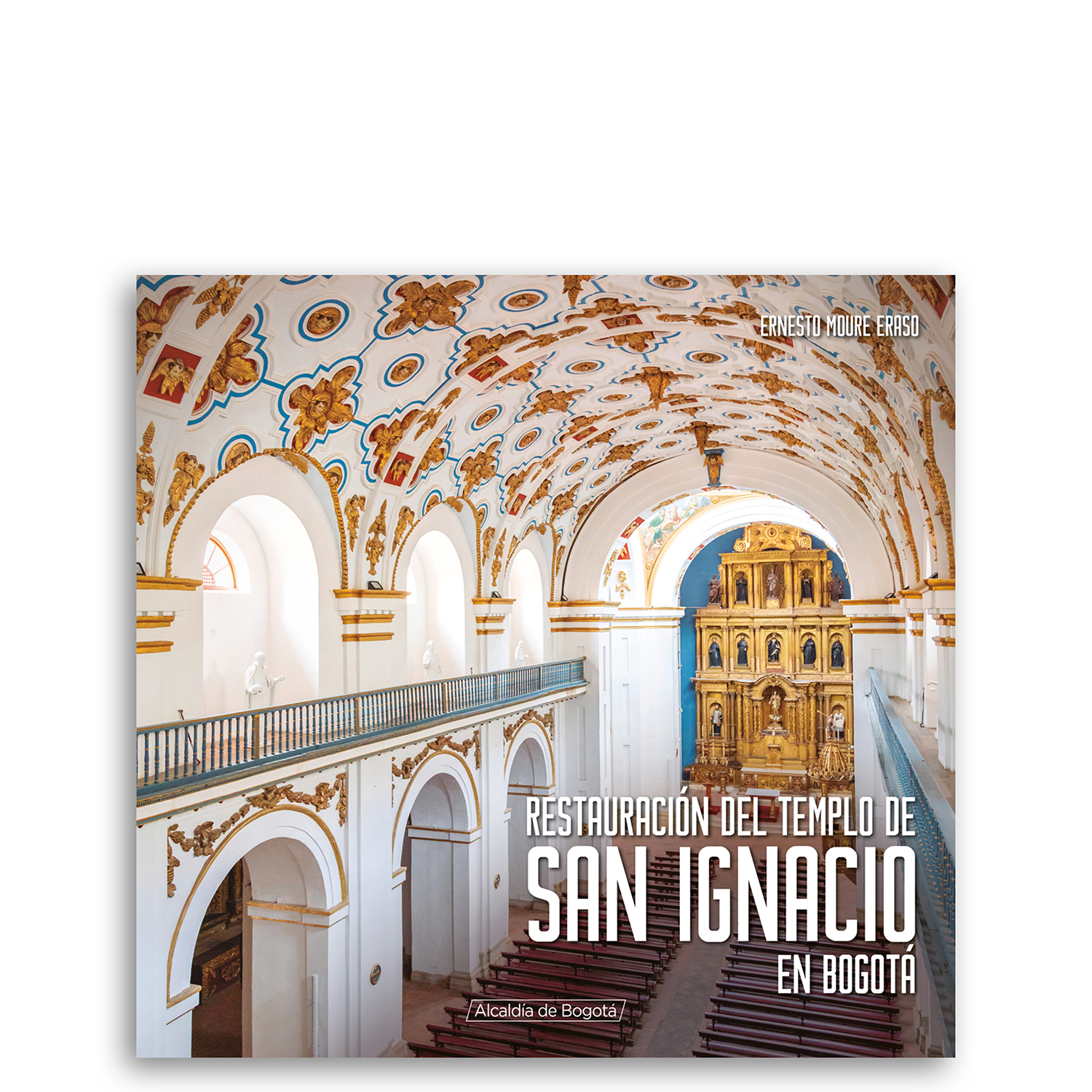

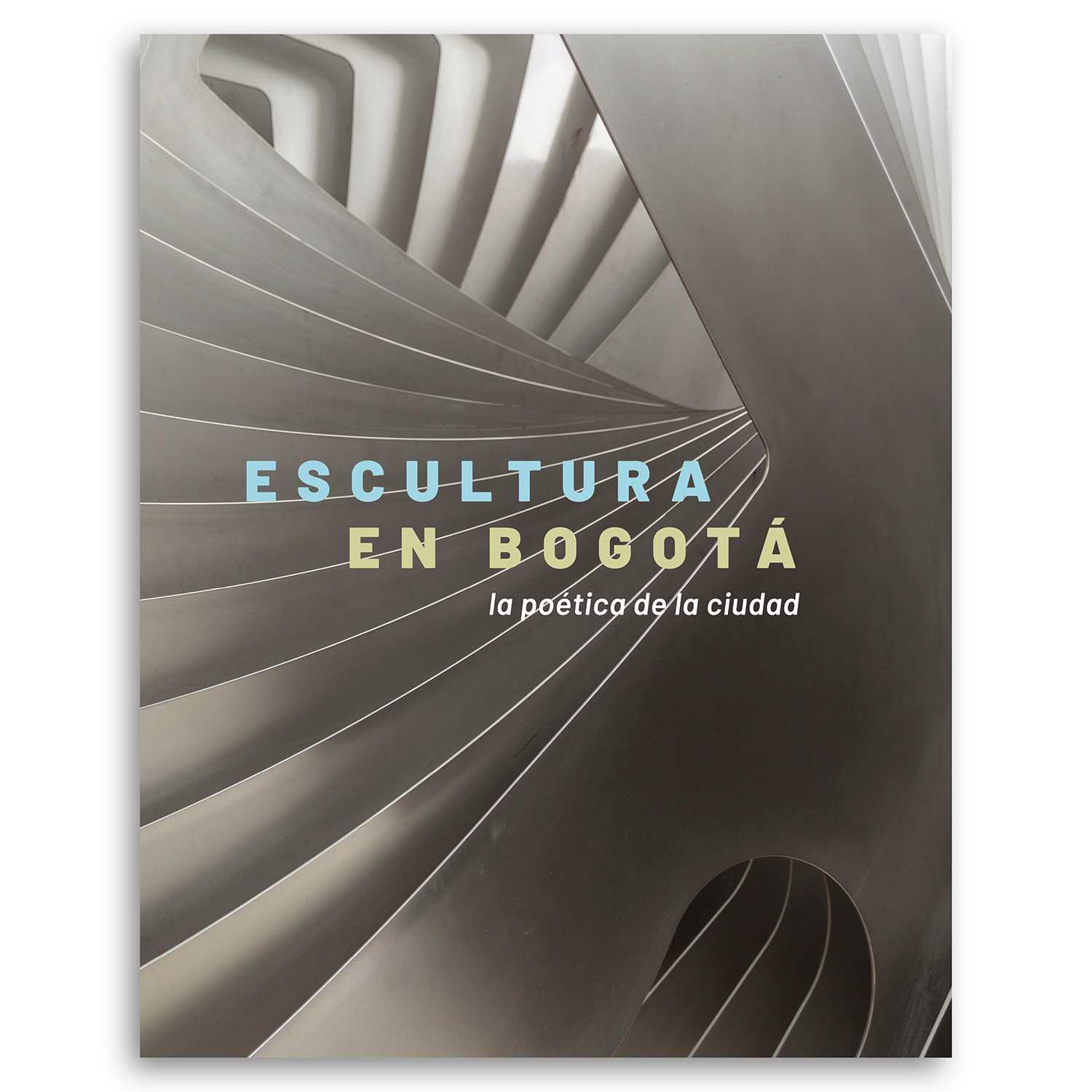

SELLO EDITORIAL idpc

Lecturas

para seguir recorriendo el Centro Histórico

Estas publicaciones del sello editorial del IDPC son una invitación a mirar el Centro Histórico desde distintos ángulos: la historia urbana, la memoria viva, la arquitectura, los oficios y las transformaciones que han dado forma a esta parte de la ciudad.

Algunos títulos proponen un recorrido cartográfico para entender cómo creció el centro y cómo se configuraron sus calles, plazas y barrios. Otros nos llevan a explorar la vida cotidiana: tiendas tradicionales, parques, jardines y oficios que persisten en la memoria. También hay libros que celebran fechas y conmemoraciones, que recuperan hallazgos arqueológicos, que cuentan la historia de arquitectos y restauraciones emblemáticas, y que invitan a reconocer esculturas y monumentos mientras caminamos.

Desde el rigor de la investigación hasta la propuesta lúdica —como llenar el “álbum de monas” de la Carrera Séptima—, estas obras son más que lecturas: son herramientas para comprender cómo el patrimonio se vive, se transforma y nos conecta con la ciudad.