Cada persona va entrando al salón de la Casa Amapola Jones con un crujido silencioso: sus pasos llevan historias que no caben solo en palabras porque cada una ha sido atravesada por algo más grande que el presente. Al sentarse en la silla, no solo reclaman un lugar: honran a quienes no pudieron hacerlo antes, quienes nunca tuvieron la oportunidad de contarse ni verse reflejados. Dentro del espacio, el ambiente se sentía como un respiro: un espacio para hablar sin miedo, para ser escuchadxs, para desmontar los prejuicios que aún pesan sobre sus cuerpos e historias. Afuera, el tráfico del sur se filtraba por las ventanas.

Los brillos se multiplican: telas ondulantes, collares que atrapan la luz como espejismos, labiales rojos-rosados que convierten labios en declaraciones. Pero más allá de esos objetos, es la sonrisa la que llena la sala. Es una luz humilde, sincera, que no pide permiso para brillar.

Las paredes están cubiertas de espejos que parecen respirar. No solo reflejan rostros, sino ecos de un pasado vivo: identidades indígenas no reconocidas, cuerpos que existieron bajo otra lógica, géneros que no obedecen las normas impuestas por quienes vinieron de lejos. En esos reflejos conviven la memoria y la resistencia.

Conocernos sin barreras

Cuando Leyder Briceño, divide al grupo en parejas, el aire se vuelve denso, casi solemne. Propone que cierren los ojos y, por un instante, las risas vacilan. No es solo una orden, sino una invitación a soltar, a abandonar la certeza de la vista, a entregarse.

Un/x compañerx extiende la mano para guiar al otrx; caminan con pasos lentos y cautelosos, como si avanzaran sobre un terreno invisible, sin mapa. Cerrar los ojos aquí no significa quedarse en la oscuridad, sino abrirse: permitir que alguien más tome la delantera, confiar en que esa guía respetará el ritmo y la forma. Es un acto de entrega profundo, humano y frágil.

Guiar y dejarse guiar se funden en un gesto solidario: no solo caminan, sino que entrelazan respiraciones, pasos, voces. En ese silencio compartido surge algo poderoso: la certeza de que no están solxs, de que pueden apoyarse mutuamente, sin ver, solo sintiendo.

Al abrir los ojos y mirarse, cada unx no solo reconoce un reflejo, sino que convoca nombres invisibles, vidas relegadas, deseos prohibidos. Y afirma con fuerza:

“Aquí estoy, existo, no soy criminal, soy paradx e inigualable”.

Tejer desde la experiencia del otro

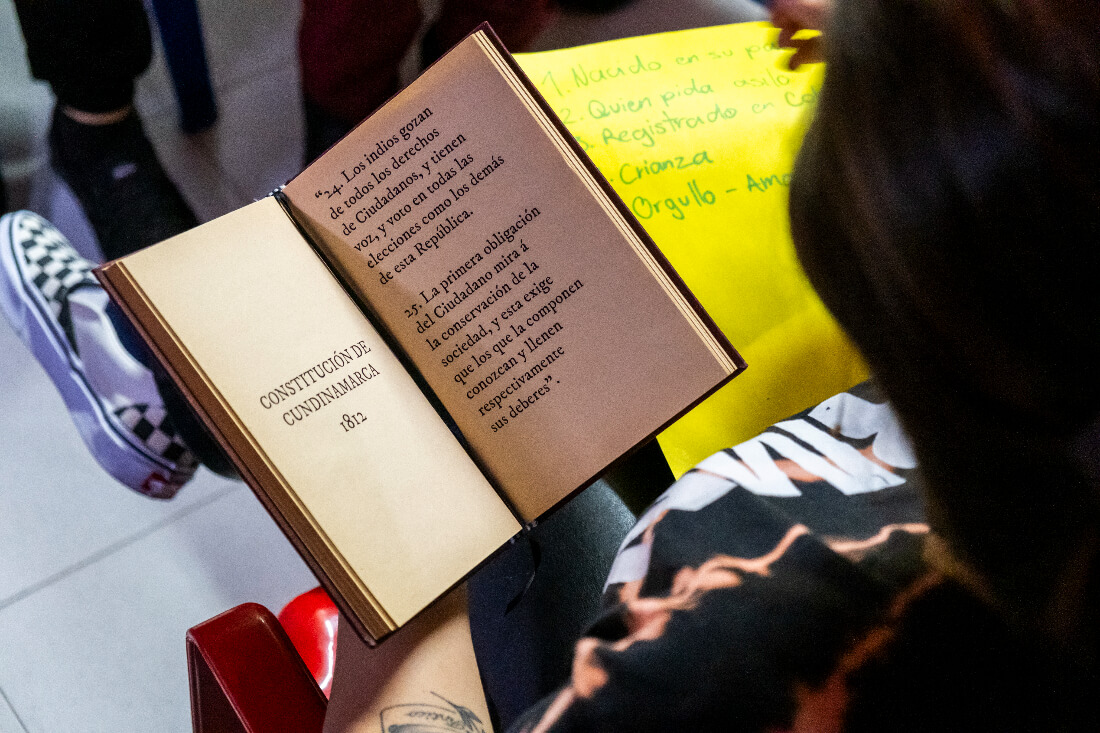

Leyder inhala profundo, toma fuerza y baja la voz, como si hablara para atravesar siglos. Dice al grupo: “Antes de la llegada de los españoles… ¿podemos imaginar que ya existían personas que hoy llamaríamos LGBTI? Que no vivíamos como nos definen ahora, pero sí en otras lógicas”. No es una lección, sino una invitación a reconstruir lo que fue borrado.

Los rostros se transforman: se tensan, se iluminan, se suavizan. Leyder reconoce que la historia oficial ha sido escrita muchas veces desde afuera, con lentes que no comprenden estas vidas. Propone mirar más allá: imaginar una geografía ancestral poblada por cuerpos diversos, afectos profundos, géneros que no caben en las categorías coloniales.

Paola asistente del taller, habla con voz contenida: “Llegaron esos malvados a abusar, a robarse todo. Antes existían otras formas de amor, sin culpa ni vergüenza. Lo que para ellos era pecado, para nosotrxs era forma de vida”. No es solo reproche, es un reclamo por lo arrebatado.

Leyder asiente y lanza otra pregunta: “¿Creen que esas identidades ya existían antes de 1400 en estas tierras?”. Su tono es mesurado y convocante. Luisa, otra participante del taller, responde con claridad: “Podríamos mirar hacia jeroglíficos, hacia símbolos antiguos —no en libros, sino en signos que cuentan otras formas de ser.” Sus palabras levantan un puente entre el presente y un pasado que se sueña, se reclama, no se olvida.

En el silencio que sigue, se dibuja una posibilidad: reconectar con una genealogía diversa, con identidades borradas por la violencia histórica. En esa reflexión colectiva florece algo potente: una memoria que no se rinde, una herencia reconstruida con dignidad.

Escuchar y dar forma a la memoria

Leyder propone una dinámica nueva: repartir plastilina para que cada unx moldee una figura inspirada en las imágenes que analizaron. No es un juego inocente, es un acto simbólico profundo.

Cada persona trabaja con sus manos: amasa, alisa, aprieta. Surgen formas diversas: torsos alargados, extremidades suaves, cuellos que se alargan como preguntas, alas que se elevan. Hay cuerpos que danzan, otros se repliegan; algunos miran al cielo, otros hacia adentro.

Mientras moldean, emergen voces: “esta curva es mi identidad que no siempre se ve”, dice alguien, señalando un pliegue inesperado; otra persona susurra: “aquí está mi forma de amar”. Se escuchan risas dulces, silencios profundos, emoción contenida.

Al terminar, levantan sus figuras como estandartes íntimos. Es un desfile silencioso de cuerpos verdaderos: esculturas que no solo muestran quiénes son, sino quiénes podrían haber sido en otras lógicas. Al contemplarlas, el grupo comprende que no solo han modelado plastilina, sino la historia de sus identidades.

En este espacio de reflexión, Brittany, también participante del taller, recuerda algo esencial: la comunidad LGBTI no es un fenómeno reciente ni limitado. Es vasta, inmensa, ha existido siempre.

“No somos algo pequeño ni pasajero, sino parte de un linaje profundo, una constelación viva en la historia”, dice.

“Hoy seguimos luchando para que existan leyes para todes, que nuestras identidades, nuestros cuerpos y nuestros amores sean reconocidos por las instituciones, sin prejuicios ni exclusión», afirma Sebastián, otra de las personas asistentes.

Tejido colectivo de historias

En el centro del círculo aparece un lazo de lana morada doblado con cuidado, sostenido por las manos de todxs. No es un hilo cualquiera: es un puente de voces, una hebra de memoria compartida. Leyder invita a que cada unx lo tome, diga una palabra y luego lo pase al siguiente. Es un gesto lento, simbólico: al hablar, tejen su propio relato.

Cuando la lana pasa de mano en mano, las voces se elevan: “amor”, “conexión”, “lucha”, “memoria”, “resistencia”. No son palabras al azar, son fragmentos de identidad; algunas son heridas, otras promesas. Al pronunciarlas, sujetan la lana con firmeza, como si cada sílaba reforzara ese lazo tejido con resistencia.

No es un acto solitario: es un acto colectivo. Con cada palabra, no solo se nombran a sí mismxs, sino a quienes nunca tuvieron voz. Los ecos de “amor” suenan por quienes jamás amaron con libertad; “castigo” retumba por quienes fueron silenciadxs; “esperanza” florece por quienes sueñan un mañana sin cadenas.

Mientras la hebra se va tejiendo entre sus manos, el grupo respira unido. No hay prisa, no hay juicios: reina un silencio reverente lleno de significado. Tejer y hablar se vuelven uno: esa hebra morada palpita con cada palabra, con cada memoria, con cada promesa.

Al final, con la lana ya tejida por todxs, levantan el lazo como un estandarte íntimo. No han tejido solo lana, han tejido memoria. No han hablado solo para sí, han reivindicado su existencia. En ese momento, ese lazo morado es más que un hilo: es un pacto, una promesa, una afirmación de que sus voces importan y serán escuchadas.