Quizás fuiste paciente, vecino, enfermera o vigilante del San Juan de Dios. Quizás viviste en el pabellón de ortopedia o trabajaste en oficios varios en la Torre Quirúrgica durante 15 años o vendiste flores frente a la portería más cercana de Cundifarma. O quizás solo jugaste fútbol los fines de semana, o recorriste parte de sus jardines cuando hicieron La Feria del Millón en sus instalaciones. Sea cual fuera la razón por la cual entraste al hospital, lo único seguro es que, al hacerlo, respiraste hondo y apretaste los ojos.

Es inevitable. Ingresar por cualquiera de sus porterías es, también, entrar a uno de los complejos arquitectónicos con más historias de afecto en Bogotá. No es casualidad que todas las personas entrevistadas para este especial se refirieran a él con la palabra “corazón”: “Ay, es que a mi San Juan lo llevo en mi corazón”, “Lo que pasó en el hospital me duele aquí, en el corazón”, “el San Juan de Dios está en el corazón de la ciudad”, “todas las luchas por la salud de este país tienen su centro y su corazón en este hospital”, “las memorias mías en estas paredes no están guardadas en la cabeza sino en mi corazón”. Por eso, al respirar hondo es como si quisieran ensanchar todo eso que despierta el lugar: lo bueno y lo malo.

No todo está teñido de rosa y de recuerdos agradables. Para muchas personas, hablar del San Juan es, también, tocar aspectos que quizá quieran olvidar, pero no pueden. Luchas por la salud pública que se perdieron, vidas que no se recuperan, empoderamientos que hoy son meros recortes de periódicos o servicios médicos de los que no queda ni el rastro. Sin embargo, todas las personas, al recordar o al recorrer las instalaciones, coinciden en algo: la grandeza del San Juan tiene que volver.

Las nuevas generaciones de bogotanos seguramente lo habrán visto de reojo cuando caminan por la carrera Décima o por la calle Primera, o cuando pasan por las estaciones de San Bernardo o de Hortúa de Transmilenio. Muchos buscarán en Google esos edificios o preguntarán a sus papás por ese lote enorme, tan verde y particular. En casa, estamos seguros, alguien les contará una anécdota “sanjuanera”: “Allá nació tu abuelo”, “en urgencias atendieron a tu tía Clemencia cuando se accidentó en el carro”, “allá hizo las prácticas de medicina tu primo Camilo”, “en la torre central trabajó Ester, la vecina”, “en el San Juan me salvaron la vida cuando era niña”.

Y justamente por esas historias contenidas en los recuerdos, es que decidimos hacer este especial basado en los afectos. Quienes lo naveguen lo harán a partir de palabras que se repitieron en los testimonios o que resumen, casi en su totalidad, los sentimientos alrededor de un lugar anclado en la memoria de la ciudad desde 1564 y que fue declarado Bien de Interés Cultural de carácter nacional en 2002;, justo un año después de que cerrara las puertas por la crisis del sistema de salud en Colombia.

El conjunto de los afectos aquí expuestos es suficiente para entender lo que ha significado el complejo hospitalario para la salud pública del país, para el ámbito de formación en medicina, para las luchas sociales y de empoderamientos y como contenedor de una diversidad de patrimonios –tangibles, intangibles- que deben ser reconocidos y recuperados.

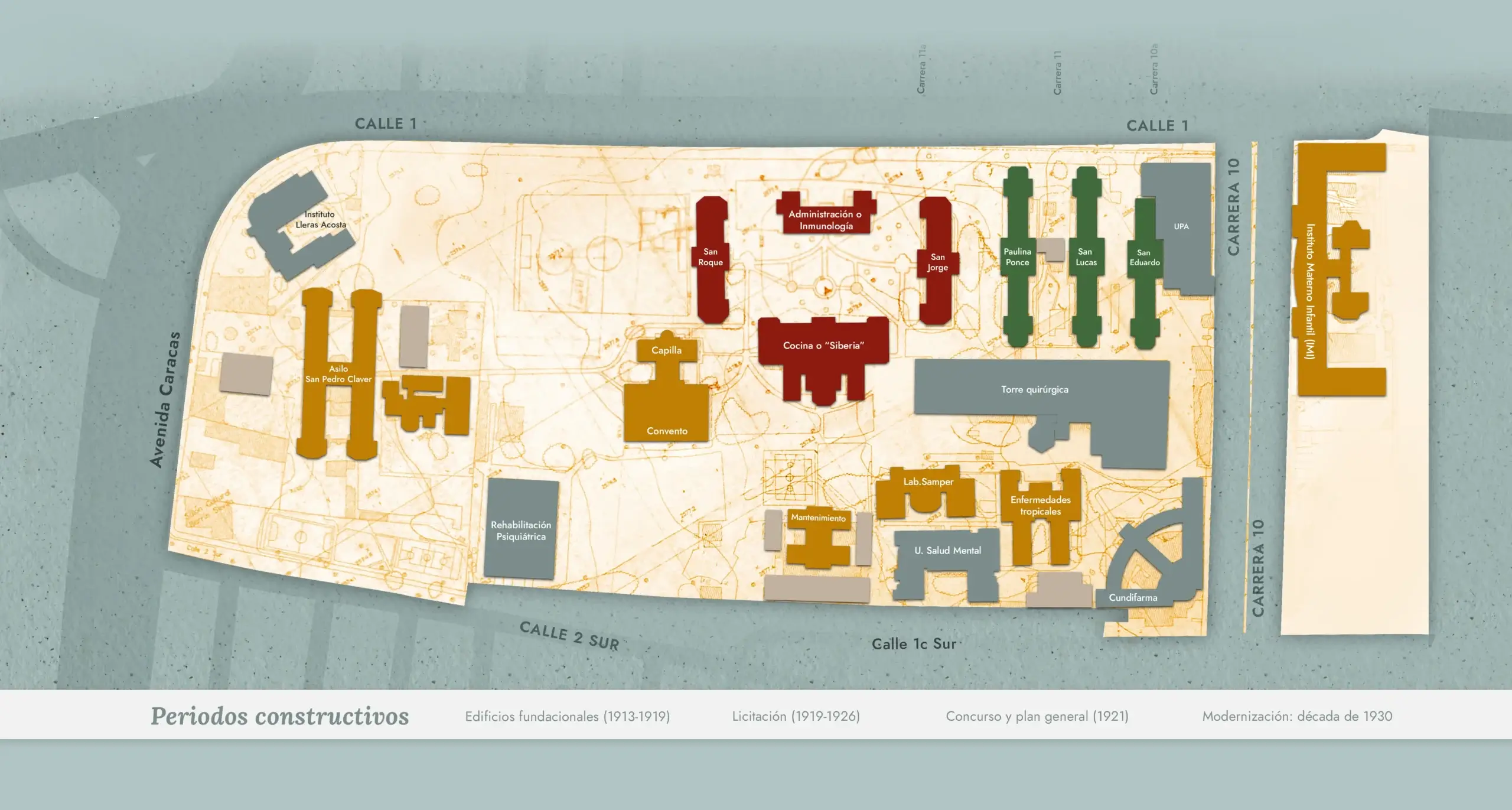

Edificio Central y Torre quirúrgica

Su construcción se inició el 14 de agosto de 1948, día de la fiesta de la Beneficencia de Cundinamarca. El diseño corrió por cuenta de Cuellar Serrano Gómez, firma arquitectónica que ya había desarrollado en Bogotá una notable arquitectura hospitalaria moderna como los hospitales de San Carlos y San Ignacio.

Ver más del edificio Central y la torre quirúrgica »

Administración

Hace parte de los edificios diseñados por el ingeniero Ramón Cardona para el Manicomio de

Cundinamarca. Su primera piedra fue puesta según los medios el 20 de julio de 1913, aunque los

trabajos comenzaron tres meses después (Romero, Zambrano y Cárdenas, 2008). El edificio cuenta con

tres pisos, una planta en forma de “C” y una fachada con elementos propios de la arquitectura neoclásica francesa, por lo que en su momento fue criticado como “ostentoso” por algunos miembros de la Junta de Beneficencia.

Ver más del edificio de la Administración »

San Roque

Al lado izquierdo del edificio de la Administración, fue diseñado por el ingeniero Ramón Cardona como pabellones del manicomio para hombres y para mujeres, y su construcción inició desde 1913. Durante los temblores de 1917, fue ocupado momentáneamente por doscientos enfermos del Hospital San Juan de Dios, el capellán y las hermanas de La Caridad (El Gráfico, 08 de septiembre de 1917).

Ver más del edificio San Roque »

Capilla y Convento

El diseño del convento y la capilla, a cargo del arquitecto Pablo de La Cruz, resultan poco

convencionales pues, al contrario de anexar el convento a un lado de la capilla como es habitual en la arquitectura religiosa, en este caso el convento se implantó delante de la nave central del templo, de manera que el ingreso del público general se da entonces por los costados laterales de la capilla. El convento, por su parte, se organiza en torno a tres semi-patios que reelaboran de manera ingeniosa el concepto de tradicional de “claustro”.

Ver más de la capilla y convento »

San Jorge

Ubicados al lado derecho del edificio de la Administración, fue diseñado por el ingeniero Ramón Cardona como pabellón del manicomio junto al edificio San Roque, y su construcción inició desde 1913.

Ver más del edificio San Jorge»

Cocina o Siberia

Los cimientos de este edificio se levantaron en 1918 con planos del ingeniero Ramón Cardona, pero su construcción cobró fuerza a partir de la licitación de 1919 y por ello al parecer habría sido concluido con planos de Alberto Manrique y Arturo Jaramillo.

Ver más del edificio de Siberia/Cocina »

Cundifarma

Este edificio fue construido en 1945 para el Instituto Farmacológico de la Beneficencia y su diseño y construcción estuvo a cargo de la Sección de Ingeniería y Construcción de la Beneficencia de Cundinamarca. Este edificio marca, junto con los edificios del Instituto Dermatológico Lleras Acosta y del Instituto de Radium, no solo el abandono del plan general para el complejo hospitalario de De la Cruz, sino además la incursión de nuevos lenguajes arquitectónicos más próximos al “estilo geométrico moderno” de los años 30 y 40, lo que significó el comienzo de la modernización de la planta física hospitalaria.

Ver más de Cundifarma »

Unidad de Salud Mental

De acuerdo con el estudio histórico del PEMP Complejo Hospitalario San Juan de Dios, este edificio fue construido en 1968. Fue uno de los edificios con los que se buscó modernizar el conjunto y por ello es contemporáneo con la UPA, la Torre docente y el almacén que luego se adaptó como edificio de rehabilitación psiquiátrica. Este edificio fue de los últimos en cerrar en 2001 y tras ello fue habitado por numerosas familias de trabajadores. Es el caso de personas como Eduardo Pereira, que habitó una de las alas del edificio con su esposa, su suegra, sus tres hijas, una gata y una perra.

Ver más de la Unidad de Salud Mental »

Mantenimiento

Este edificio se construyó siguiendo el proyecto general de Pablo de La Cruz. También se le conoció como “pabellón de Lavandería y costura” por sus usos originales. En las dos versiones de este plan el área de Mantenimiento se ubicó a espaldas del pabellón de Cocina o Siberia para conformar así, junto con el edificio de Administración, el eje funcional del conjunto hospitalario. Mantenimiento posee dos bloques: uno frontal de dos pisos y uno trasero de un solo piso, originalmente comunicados entre sí por una crujía actualmente desaparecida.

Ver más del edificio de mantenimiento »

Fotos de los edificios: John Farfán, 2022.

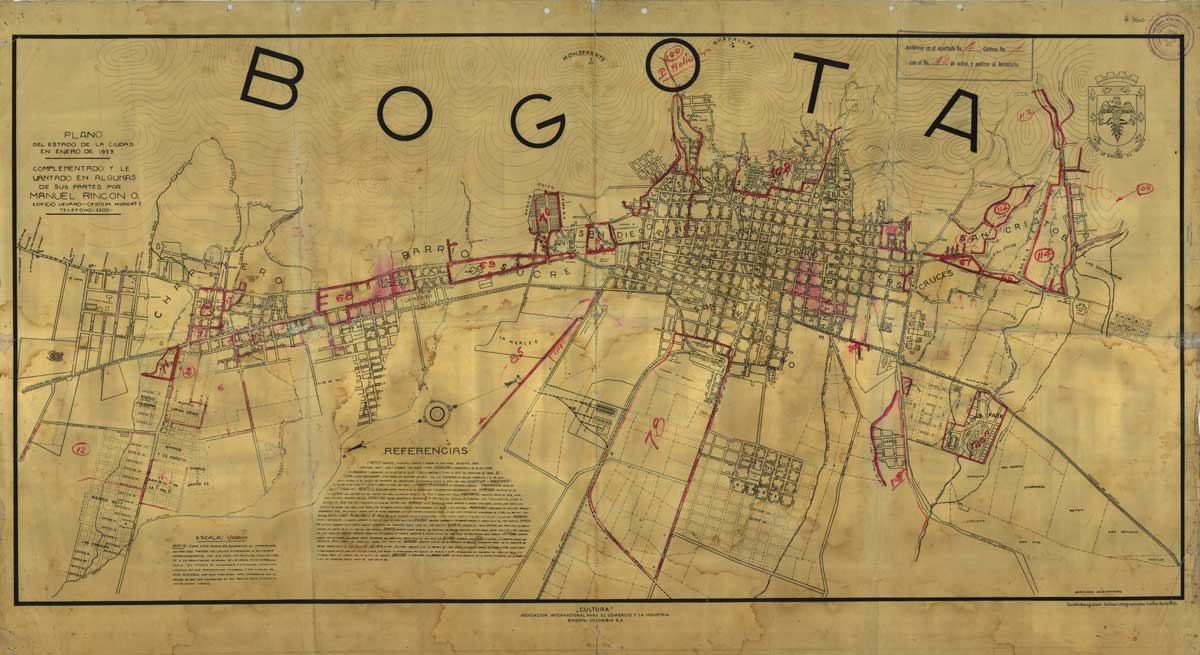

El 07 de febrero de 1926 fue dado en funcionamiento el Conjunto Hospitalario de San Juan de Dios en el lote del antiguo Molino de La Hortúa, donde se encuentra actualmente. El mismo día, el diario El Tiempo presentó un amplio reportaje en el que se lee: “Se ha hecho mucho y se ha logrado una gran victoria, pero es preciso hacer mucho más. Hay que seguir desarrollando la asistencia pública en todos los ramos; hay que dar al Hospital San Juan de Dios todos los recursos necesarios para que él llene su misión debidamente. Hay que seguir adelante, para que la sociedad cumpla cada día mejor el más sagrado e imperioso de sus deberes”.

Han pasado casi cien años y ese texto no pierde vigencia. Este especial lo hacemos desde el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural porque creemos que es preciso hacer más por el San Juan de Dios. Esta página virtual es, pues, una invitación a reconocer los distintos valores patrimoniales del complejo, a fomentar la apropiación de estos y permitir la construcción de nuevas lecturas del San Juan de Dios: lecturas que pongan en diálogo no solo las memorias del pasado lejano, sino los anhelos presentes de que el complejo hospitalario abra nuevamente sus puertas.

Manifiesto

La importancia del Complejo Hospitalario San Juan de Dios para la sociedad colombiana trasciende el valor de su arquitectura y centralidad en la historia de la medicina y la salud en el país; hacia un conjunto de sentidos elaborados desde la experiencia de quienes vivieron, asistieron o trabajaron en el Hospital en diferentes momentos, es decir desde la ciudadanía. Así, el patrimonio como producción de la sociedad, implica algo más que la identificación y exaltación de los rasgos históricos valiosos de un lugar, práctica o de un bien; constituyendo un proceso que sucede siempre de manera integral, situado territorial y simbólicamente.

Justamente por ello, para la elaboración de este micrositio y el desarrollo de los procesos de activación social del Complejo, el IDPC ha adoptado la perspectiva de los patrimonios integrados, como gesto de conocimiento y movimiento metodológico y analítico. Esta aproximación supuso abordar el Hospital integralmente, no desconocemos la multiplicidad de capas de sentido, sus dimensiones económicas, políticas, sociales y culturales confluyentes; pero en esta ocasión la entrada son los recuerdos, las evocaciones, los afectos y los vínculos desarrollados por las personas con el centro hospitalario. Este reconocimiento de la emocionalidad es una apuesta por reordenar nuestra ruta de comprensión de los patrimonios; una invitación a acceder por el proceso de producción de sentido y de asignación de importancia que tiene lugar en la vida transcurrida de las personas y las sociedades en el HSJD en el marco de dinámicas de asistencia, educación, trabajo o lucha; e ir situando ese proceso en la materialidad de las relaciones y espacios. Dicha exploración no significa una romantización de lo acontecido en el Hospital, ni su instrumentalización; por el contrario, y dado que es evidente que lo patrimonial puede surgir en procesos de tensión y conflictividad, implica prestar atención a las contradicciones y aporías, a la diversidad de valoraciones y puntos de vista y a la complejidad de los procesos de significación.

Entonces, desde lo emotivo, que está vinculado de manera indisociable a la razón, el camino de la indagación por los patrimonios integrados del San Juan de Dios, nos lleva necesariamente a recordar, a volver al corazón como una acción. Pero más que una referencia anatómica al corazón físico, re-cordar es la acción de un tránsito por lo afectivo, por aquellos sentimientos y emociones que dotan lo vivido de sentido e importancia -en medio de su crudeza y su belleza- y así lo vuelven colectivo, significativo. Re-cordar es un acto de revitalizar el pasado en el presente para encarar juntos y con claves compartidas el futuro.

El San Juan en los barrios

Este especial es una manifestación de memoria viva. A través de los relatos de barberos, floristas, madres, hijas, enfermeras y vecinos, se reconstruye una historia tejida entre potreros, casas recién levantadas y recorridos cotidianos al hospital más cercano. No se trata solo de recordar un hospital: se trata de entender cómo este lugar fue parte del hogar, punto de encuentro, espacio de cuidados y referencia cotidiana en la vida de estos barrios populares.

Cada testimonio es una pulsación del pasado que aún late en el presente. El San Juan no solo salvó vidas: también ayudó a fundar una manera de habitar el territorio, de ejercer el cuidado y de sostener la vida comunitaria. Su cierre dejó un vacío físico y simbólico que aún resuena, pero las memorias que aquí se recogen hacen parte de esfuerzos y movimientos que lo restituyen como un lugar activo en la experiencia urbana y en la historia afectiva de Bogotá.

“En el corazón del San Juan de Dios” es un reencuentro con las raíces, una conversación entre generaciones y un gesto de cuidado hacia la ciudad que fuimos, que somos y que aún podemos imaginar juntos.